Comme d’autres créateurs de bande dessinée en vue aujourd’hui (Fabcaro et Joann Sfar bien sûr, mais également Marion Fayolle ou Nicolas de Crécy), Emmanuel Guibert a diversifié son expression en s’essayant au récit littéraire. Paru en 2021 dans la collection « Sygne » chez Gallimard, Mike est un livre sur l’amitié, celle qui unissait l’auteur de La Guerre d’Alan et d’Ariol à un architecte américain, dont le texte évoque la fin de vie. Les deux hommes partageaient la même passion pour la pratique assidue du dessin d’observation. C’est pourquoi les réflexions sur le dessin abondent dans le livre. Comme j’en reprenais récemment la lecture, je me suis souvenu que plusieurs m’avaient frappé et que je les avais soulignées. Aussi – présumant que, sans doute, tous ceux qui admirent le talent de dessinateur d’Emmanuel n’ont pas nécessairement eu la curiosité de lire cet ouvrage sans images –, je me propose d’en donner ici un petit florilège, assorti de brefs commentaires (en italiques).

« Dessiner, ce n’est pas tant accumuler des carnets sur une étagère que s’incorporer le monde et en être toujours occupé. C’est aussi, grâce à une mémoire des formes entretenue, faire dialoguer le monde présent et celui des souvenirs. Tirer constamment des traits entre ce qu’il [Mike] voit et ce qu’il a vu. » (page 11)

Dans cette mémoire des formes, il y a la mémoire des formes que l’on a observées sur le motif mais aussi une mémoire médiate, celle de ces mêmes formes telles que d’autres artistes ont pu se les approprier et les restituer.

« Le dessin d’observation est une épreuve de force. Ce qui passe devant nos yeux, si on veut vraiment le voir, il faut s’en emparer. Tendre le regard comme on tend la main. L’alentour ne se refuse pas mais ne se donne pas non plus ; on doit le saisir. C’est exigeant physiquement de bien attraper ce qu’on voit. C’est une dépense musculaire. On se consume pendant un croquis. » (pages 166-167)

Voilà une réflexion de nature à surprendre celui qui ne dessine pas. Faut-il appréhender le dessin d’observation comme un sport de combat ? S’agira-t-il quelque jour d’une discipline olympique ?

« Je ne dessine pas pour obtenir des dessins, la preuve : je ne les regarde plus quand je les ai finis. Je dessine pour vivre le moment où je dessine. » (page 207)

« Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger », disait l’Avare de Molière. Emmanuel Guibert dessine pour vivre, certes, mais il vit aussi pour dessiner. Ces dessins dont la justification est dans le temps de l’exécution même, dans ce qu’elle apporte de supplément de présence à soi et au monde, il en accumule des milliers et, de temps en temps, il en réunit une sélection dans un livre.

« Quand je dessine quelqu’un, si je ne truque pas, si je ne suis pas en pilotage automatique, je sens un afflux d’adrénaline libéré par un risque. On l’appelle le risque de rater mais le terme est faible. Il faudrait dire le risque de dénaturer. Si je dessine quelqu’un qui existe ou qui a existé, le risque de le trahir, de créer un alias contrefait qui porte son nom mais ne le représente pas. » (page 111)

Un visage humain ne serait-il pas le motif par excellence qui ne se livre pas ? Et si, comme l’affirmait Gaston Bachelard dans Le Droit de rêver, un visage humain est « une mosaïque où se composent une volonté de dissimuler et une fatalité de l’expression naturelle », comment le dessinateur peut-il négocier avec cette dualité ?

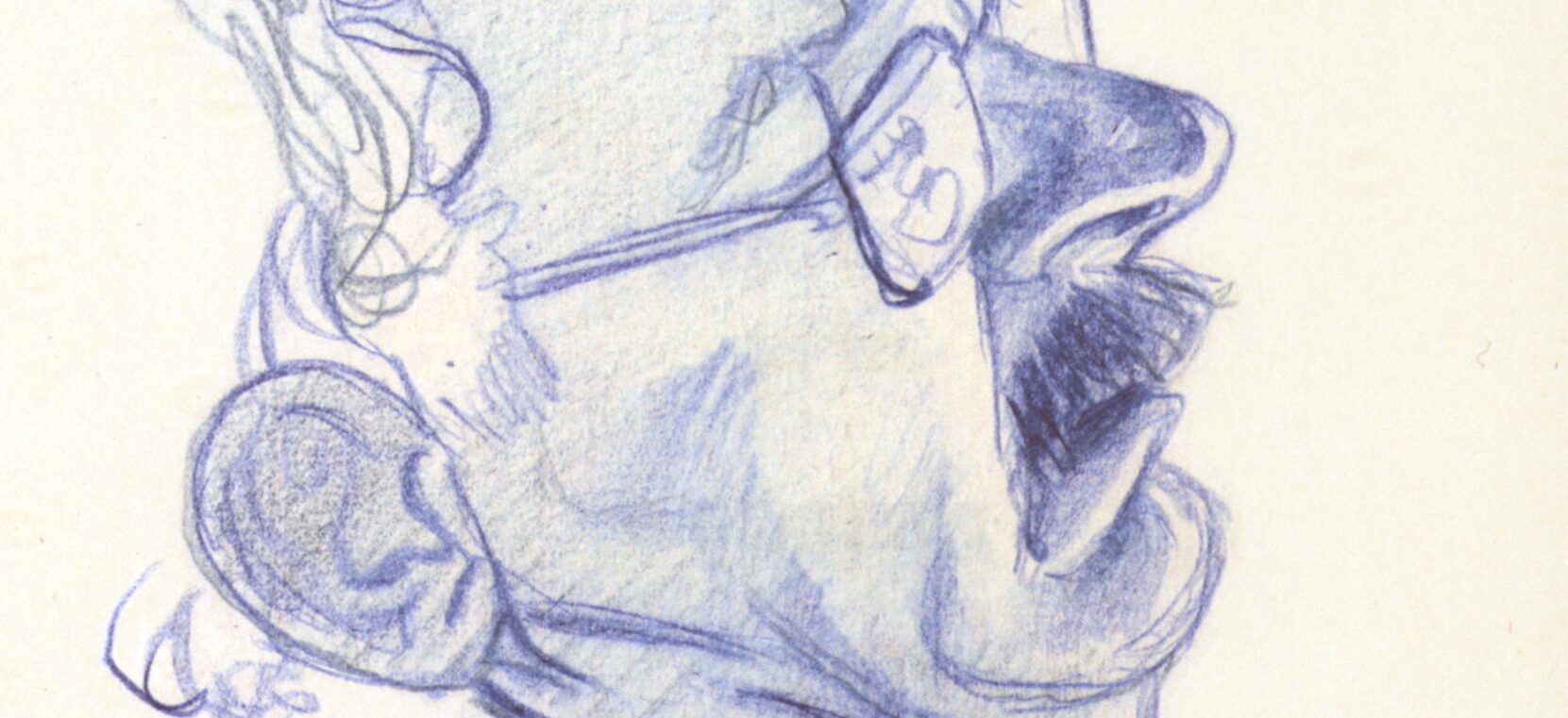

Dessin d’observation d’Emmanuel Guibert, tiré de « Légendes 2 – Dormir dans les transports en commun », Dupuis, 2023

« C’est pour ça que j’aime ma vieille bande dessinée, qu’elle soit de qualité ou un peu foireuse. Contre vents et marées, avec ses pauvres moyens, elle persiste à s’occuper de l’homme. Elle le regarde s’escrimer avec la vie. Un personnage, elle le dessine dix mille fois sous toutes les coutures. Elle coiffe ou décoiffe sa houppette autant que nécessaire, le rhabille à chaque case, rapporte fidèlement ses paroles et ses pensées. Elle n’en a jamais fini de célébrer son héroïsme et son ridicule. » (page 209)

J’aime beaucoup cette conception généreuse selon laquelle la bande dessinée se préoccupe de l’homme. Je la préfère à cette idée, avancée ironiquement dans La Vérité sur l’affaire Bastien Vivès (p. 78), selon laquelle elle « met les gens dans des cases ». Et je rappellerai que Goethe, lorsqu’il eut entre les mains les manuscrits de deux des histoires en estampes de Töpffer, s’était émerveillé de voir comment « un fantôme comme celui de M. Jabot reproduit son individualité impossible sous les formes les plus variées… »