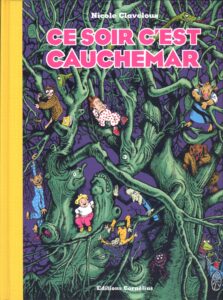

Le retour de Nicolas Claveloux est sans doute l’événement majeur de cette rentrée. Il s’était écoulé plus de quarante ans depuis la parution de La Main verte aux Humanoïdes associés, et voici que la dessinatrice octogénaire, illustratrice de dizaines d’ouvrages pour la jeunesse et de quelques albums « pour public averti », revient à la bande dessinée. L’exposition qui lui fut consacrée au festival d’Angoulême en janvier 2020, le « fauve d’honneur » qui lui fut alors décerné pour l’ensemble de sa carrière, l’hommage reçu de toute la profession sont certainement à l’origine de sa décision de s’y remettre. Le travail exemplaire des éditions Cornélius, qui ont procédé à des rééditions augmentées de ses albums d’antan et lui ont dédié d’autres parutions, y est aussi pour beaucoup.

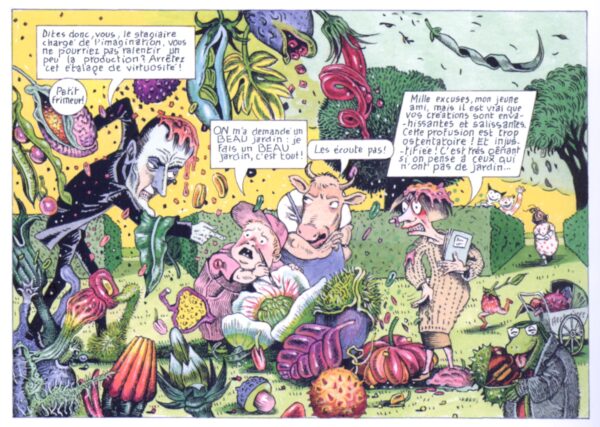

Voici donc Ce soir, c’est cauchemar, un livre qui ne ressemble à aucun autre, une plongée dans la matière des rêves, personnifiée par huit personnages incarnant les diverses forces agissantes du psychisme, un aréopage que la dessinatrice va tirer derrière elle de case en case. Se détache de la troupe la figure de Loic Lalune, « responsable de l’imagination » qui, pinceau à la main, fignole de foisonnants décors, et madame Moraline Monnereau, de la branche « Éthique », prompte à rappeler qu’il faut se garder des clichés mais, en même temps, obéir aux préceptes du temps. Tout ce petit monde subit une mission d’inspection conduite par un homme au teint verdâtre, vêtu de noir, Charles Chaposec. Ce rabat-joie, déplorant un trop-plein d’images et de symboles, veut instaurer le règne des « rêves clairs, précis, progressifs, chiffrés ». C’est peu dire qu’il nage à contre-courant dans l’univers de Claveloux, d’une générosité et fécondité graphique sans pareille.

« Ce soir c’est cauchemar », non paginé – © éditions Cornélius

Ici, pas d’intrigue à proprement parler, mais une traversée d’univers touffus, profus, truculents ; l’autrice cite deux de ses inspirateurs, Jérôme Bosch et William Blake, et son trait charrie aussi l’héritage de toute une ascendance du côté du livre de jeunesse, de Wilhelm Busch à Maurice Sendak. Dans ce plaidoyer pour l’imagination, où l’on croise quelques doctes autorités (Malebranche, Pascal, Einstein, Baudelaire, Wilde, Bachelard), Freud fait étrangement figure de grand absent, tout comme l’érotisme semble banni.

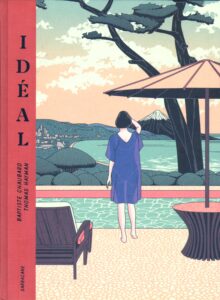

Idéal, de Baptiste Chaubard et Thomas Hayman (aux éditions Sarbacane), est, à l’inverse, un livre de débutant. Pour le scénariste (premier cité) comme pour le dessinateur, il s’agit d’un premier album, pour lequel ils n’ont pas bridé leur ambition : 235 pages en couleur, tout de même. Le trait de Hayman est aussi froid que celui de Claveloux est vivant, grouillant. Tirées au cordeau, ses compositions impeccables nous invitent dans un univers qui paraît aseptisé mais qui, à la lecture, se révèle pourtant en phase avec les intentions d’un scénario habile et pervers. Dans cet univers de luxe, calme et volupté, situé sur une petite île du Japon dans un avenir proche, les pulsions (désir, névrose, violence) vont provoquer des failles et bientôt un séisme.

« Idéal », détail de la page 107 — © éditions Sarbacane

Dommage que le personnage masculin, au front fuyant, se révèle moins intéressant que sa femme, pianiste occidentale célèbre et surdoué, empêchée de poursuivre sa carrière à la suite d’un accident. Chaubard aborde des thèmes multiples, tels que le repli identitaire, les jeux de pouvoirs, l’usure du couple, la célébrité ou l’IA. Et l’image saisissante de la page 214 où le visage lisse et charmant de l’androïde féminin s’ouvre pour révéler ses composants mécaniques semble tout à coup faire signe vers les illustrations d’un Shintaro Kago, marquées au coin de la démence et de la paranoïa, dérangeantes au possible.

À noter : quoique dialogué, l’album compte exactement cent pages entièrement muettes, dont la très longue séquence d’ouverture.

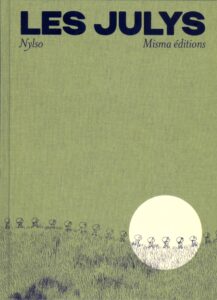

Tout autre encore est l’univers attachant, en noir et blanc, du miniaturiste Nylso. Il a délaissé depuis quelques années les aventures vagabondes, de Jérôme d’alphagraph, petit bonhomme entré en apprentissage chez un librairie, mais qui, s’il rêvait d’écriture, passa le plus clair de son temps à mener une vie nomade, voyageant en roulotte ou sur le dos de Bourrique, sa mule, avec laquelle il avait de longues conversations au fil d’un récit improvisé. Dans son dernier livre, Les Julys (Misma éditions), Nylso se met lui-même en scène avec son fils, observant des petites créatures féminines encapuchonnées qui, sorties des fonds marins, processionnent ensuite sans but apparent à travers prairies et forêts. Existent-elles vraiment ou seulement dans leur imagination ? En tout cas leur petitesse rend plus intense encore ce sentiment d’immersion dans des espaces naturels enveloppants, des paysages superbes faits de myriades de petits traits qui paraissent frissonner sous la brise.

« Les Julys », non paginé – © éditons Misma

Si Claveloux nous invitait à la déraison, Nylso, lui, nous engage à la rêverie.

Le premier numéro de Charlotte mensuel, dont j’avais déjà touché un mot ici (https://www.thierry-groensteen.fr/index.php/2024/06/05/charlotte-pour-succeder-a-charlie/) a fait son apparition chez les marchands de journaux. Beaucoup de bandes dessinées, peu de rédactionnel (consistant en un petit nombre d’articulets pour la plupart déconnectés de toute actualité et n’exprimant que les libres envies des contributeurs). On peut s’étonner d’y voir les noms de Bastien Vivès (empêtré dans l’« affaire » que l’on sait) et de Florent Ruppert (contre lequel deux femmes ont porté plainte) brandis comme des étendards. Que penser, dès lors, du fait que Vincent Bernière a choisi de nommer la structure qui porte cette nouvelle revue Les Bons Pères de famille ? Le malaise s’accroit en découvrant au sommaire une BD de Bernet et Abuli datant des années 1990, un récit western dans lequel une jeune femme est traitée en objet sexuel, passivement dénudée, humiliée, violentée. Fallait-il exhumer ces pages ? D’autant que le male gaze s’exprime ouvertement dans plusieurs autres histoires. Ce qui donne peut-être son sens à tout cela, c’est le fait que, parmi la vingtaine de dessinateurs rassemblés dans ce numéro inaugural, il n’y a qu’une seule femme, Florence Cestac, et encore ne s’agit-il pas de création mais de deux pages anciennes (deux femmes, peut-être, si Seosie, l’inconnu.e de nationalité coréenne, en est une, comme il est probable). C’est peu. Cela sent tout de même bougrement l’entre-soi, le club de garçons. C’était bien la peine de féminiser Charlie mensuel en Charlotte pour proposer un tel sommaire. Je ne sais pas ce qui relève de la provocation et du mauvais esprit, de l’inconscient, ou simplement du fait que l’ex-jeune homme branché que fut Bernière se révèle finalement appartenir à un vieux monde qu’on croyait révolu.