« Fou de dessin » : l’expression, inventée pour Hokusai, pourrait qualifier avec autant de pertinence Jean Giraud, alias Moebius. C’est bien la première évidence que l’on retient de la lecture de la remarquable biographie que Christophe Quillien vient de consacrer au créateur de Blueberry, de l’Incal, d’Arzach et du Major Grubert. Tous les témoins interrogés, et ils sont nombreux, s’accordent sur le fait que l’homme du Garage hermétique n’était jamais si pleinement heureux, si complètement lui-même et à sa place dans le monde que face à sa table, le nez collé à la feuille. Les voyages n’ont jamais satisfait ses attentes, et les relations sociales, avec leur inévitable cortège de rivalités, d’incompréhensions et de conflits, lui ont toujours donné l’impression d’un terrain miné.

Le dessin, donc (ses incursions dans la peinture ne l’ont pas convaincu), mais plus spécifiquement encore la bande dessinée, dont il déclara à Numa Sadoul, dans une belle formule, qu’elle était « sa littérature et son musée ».

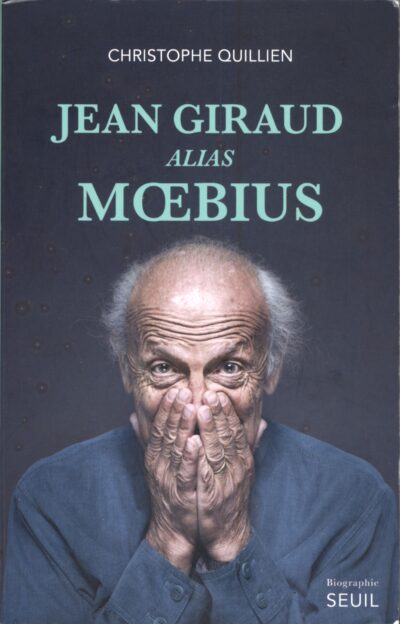

Ce géant du neuvième art méritait bien une biographie. C’est chose faite, à travers une somme fouillée et sans complaisance. Quatre années de travail et plus de 500 pages tassées ne laissent plus guère de secrets à l’homme et à l’artiste. En lisant Quillien, on découvre ou on redécouvre les moments et aspects les plus saillants de la geste moebiusienne : sa découverte du désert, sa rivalité avec les amis Mézières et Druillet, son accoutumance à l’herbe, sa quête de maîtres à penser et à « destiner » (comme il l’écrivit dans son autobiographie Histoire de mon double), son attirance pour les sexualités déviantes, son incroyable productivité, ses relations avec Jean-Michel Charlier et Alejandro Jodorowsky, son conflit intérieur entre attachement au classicisme et appétit de transgression, d’avant-garde. Jean Giraud était un homme traversé de doutes et de contradictions, qui « avait peur de lui-même » selon les mots de Claudine sa première femme (p. 171).

Des aspects moins connus de sa carrière sont aussi mis en lumière, comme l’enseignement qu’il dispensa à l’université de Vincennes au cours de l’année 1971-72, les années passées à Los Angeles (1984-89), au cours desquelles il devint une véritable star américaine, ses dessins d’actualité pour La Vie (2001-2002) ou encore sa participation, en 1992, au projet de revue Le Philographe, sorte de mook avant l’heure consacré à l’art du dessin, dont, à la lecture des thèmes proposés par Jodorowsky, on ne peut que regretter le fait qu’elle n’ait jamais vu le jour. Qu’on en juge : « le trait, les sujets difficiles à dessiner ou qui provoquent l’aversion d’un dessinateur, la honte, la dilatation du temps, la peur et l’exacerbation » (p. 422)…

Sortant de seize mois de travail dédiés à la conception de l’exposition que l’on sait au Centre Pompidou, j’ai appris non sans amusement et perplexité que la Bibliothèque Publique d’Information y avait envisagé une rétrospective Moebius, qui aurait dû être présentée du 15 octobre 1989 au 15 janvier 1990. Le projet était avancé mais ne se concrétisa pas, faute, peut-être, d’un investissement personnel suffisant de l’intéressé. Jean Annestay, l’un des deux commissaires pressentis, a déclaré à Quillien : « De toute façon, les gens du Centre Pompidou nous avaient prévenu d’emblée : ils faisaient une distinction entre « haute » et « basse » culture, et la bande dessinée appartenait pour eux à la seconde catégorie. » (p. 533) Le temps, manifestement, a fait son œuvre, modifiant le discours, les attendus et les attitudes. Et Moebius avait été « vengé », magnifiquement, par la Fondation Cartier.

Les témoignages recueillis dans cette biographie ne donnent pas de l’homme Jean Giraud une image des plus sympathiques. L’admiration pour l’artiste, elle, est unanime. Et elle n’est certainement pas près de diminuer.

[ Christophe Quillien, Jean Giraud alias Moebius, Seuil, « Biographie », 26 € ; ISBN 978-2-02-147719-1 ]

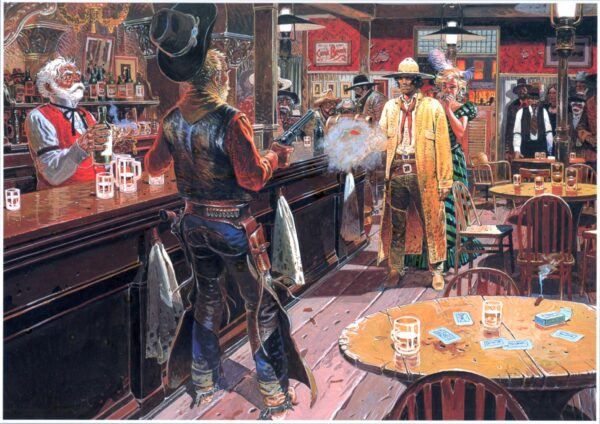

Poster édité par Stardom au milieu des années 1990 (acrylique et plume). Repris dans « Blueberry’s », Stardom, 1997.