La revue Textimage a tout récemment mis en ligne son n° 15, dont le dossier a pour titre « Espaces et formes du texte dans la bande dessinée » (on le trouve à cette adresse : https://www.revue-textimage.com/sommaire/sommaire_21espaces_formes_BD.html). Mon attention y a particulièrement été attirée par la contribution de Jean-Matthieu Méon. Elle ne pouvait qu’interpeller quelqu’un qui monte des expositions de bande dessinée depuis bientôt trente-cinq ans (on peut en trouver le détail sur ce site).

« Que faire du texte ? La bande dessinée et son lettrage au prisme des expositions », tel est le titre de cet article qui, d’emblée, trahit un certain flou dans l’énoncé du sujet, le texte et le lettrage étant deux choses qu’il conviendrait de distinguer. C’est du premier que parle Méon tout d’abord, interrogeant « la place et le statut » que lui réservent les expositions de bande dessinée. Il distingue trois possibilités : « une présence ”invisible”, impensée ou ignorée ; une présence gênante et à éviter ; ou encore une présence positive, à valoriser et à requalifier comme élément visuel, participant de la composition graphique de l’œuvre. » Il est dommage que, pour illustrer son propos – et singulièrement les deux premières options –, le chercheur ne s’appuie que sur trois exemples, à savoir les expositions Bande dessinée et figuration narrative au musée des Arts décoratifs (1967), Vraoum ! Trésors de la bande dessinée et art contemporain, à la Maison Rouge, à Paris (2009) et Bande dessinée et art contemporain, la nouvelle scène de l’égalité à la Biennale d’art contemporain du Havre (2010). Trois expositions qui ne sont nullement représentatives de la diversité de ce que l’on a pu voir en France en fait d’expositions de bande dessinée, mais qui semblent avoir été choisies parce qu’elles relèvent d’un même paradigme, le rapprochement entre la bande dessinée et l’art, leur confrontation ou mise en dialogue. À travers ce choix d’exemples étroit et orienté, Méon introduit donc un troisième thème de réflexion, ce qui ne fait que brouiller davantage son propos.

Le cœur de celui-ci se trouve, à mon sens, dans les lignes suivantes : « Le dispositif de présentation des œuvres lors de ces expositions (accrochage aux cimaises, installations) montre que l’appréhension de la bande dessinée s’y fait à l’aide des modalités d’exposition des arts plastiques et donc selon un point de vue plasticien. Ainsi abordées, les œuvres de bande dessinée se donnent à voir, montrent ou évoquent, plus qu’elles ne racontent ou ne se donnent à lire. » Eh bien oui ! Quelle révélation ! Il suffit d’y accorder un instant de réflexion pour qu’apparaisse en toute clarté cette évidence : la visite d’une exposition ne remplace pas la lecture d’un livre, et elle n’y prétend en aucune façon ; elle propose une expérience différente, une autre forme d’immersion dans les œuvres, et, ultimement, un autre plaisir. Les concepteurs d’exposition n’ont pas pour dessein, contrairement à ce que suppose Jean-Matthieu Méon, de « transformer les modalités de présentation » par « une série d’opérations » mal intentionnées à l’endroit du texte. (Il retient même contre eux le fait de présenter « de nombreux travaux autres que séquentiels : couvertures, dessins préparatoires ou publicitaires, dessins pleine page, etc. C’est-à-dire autant d’œuvres où le texte n’est pas ou peu présent… », ce qui, je crois, se passe de commentaires.)

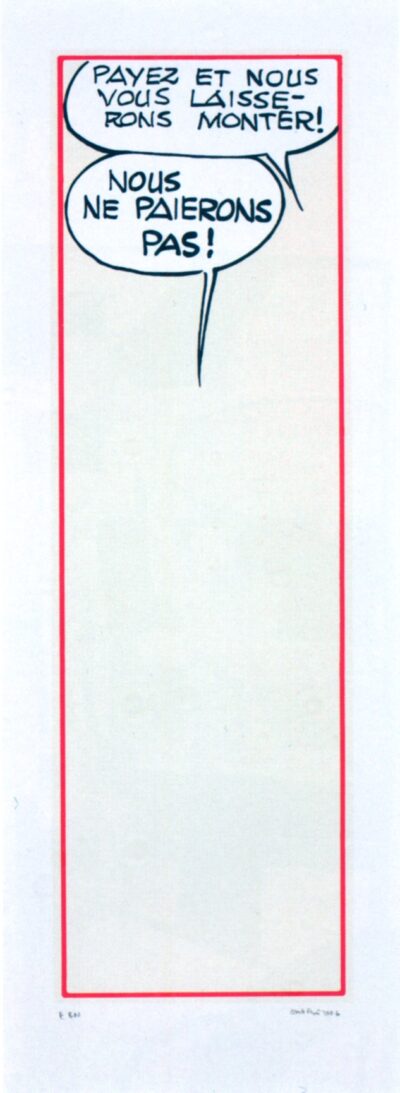

Lithographie de Jean-Michel Alberola, 2006, 79,5 x 29,5 cm, présentée à la Biennale d’art contemporain du Havre en 2010.

Est-ce que, dès lors qu’elles sont accrochées aux cimaises, « les œuvres de bande dessinée se donnent à voir, montrent ou évoquent, plus qu’elles ne racontent ou ne se donnent à lire » ? En règle générale, oui. Bien sûr. Chaque fois que j’ai eu à m’exprimer sur mon travail de commissaire d’expositions, je n’ai pas manqué de souligner (et d’autres l’ont dit également) que, la bande dessinée étant conçue pour être imprimée et lue, le fait de l’exposer l’arrache à sa vocation première, et que ce geste de requalification ne va pas sans une certaine violence. Mais ce que l’on perd d’un côté (la dimension littéraire, le confort de lecture), on le gagne peut-être de l’autre. Le face à face avec des planches originales fait mieux voir l’art du dessinateur, procure une émotion esthétique, et le dialogue entre plusieurs œuvres d’artistes différents au sein d’une même exposition les éclaire d’une façon nouvelle. Méon ne voit que la perte, pas le gain – mais c’est qu’il fait mine de ne s’intéresser qu’au texte.

Celui-ci, assure-t-il, est « parfois incomplet, jamais traduit », et les scénaristes ne sont même pas « mentionnés systématiquement ». Bref, les concepteurs d’exposition n’auraient qu’une idée en tête : se débarrasser du texte. Je lui objecterai que, dans mon exposition Maîtres de la bande dessinée européenne (BnF, 2000), une salle entière était dédiée à cinq scénaristes : Goscinny, Charlier, Greg, Christin et Moore. Que dans La Bande dessinée d’expression française aujourd’hui (Foire du livre de Francfort, 2017, remontée ensuite dans plusieurs autres pays), des haut-parleurs diffusaient en douche des extraits de plusieurs bandes dessinées à caractère autobiographique, lus par des comédiens. Que dans Ligne de crête. La bande dessinée sur les sommets (Megève, 2021), la traduction des textes apparaissant sur les planches du seul dessinateur non francophone exposé, Jirô Taniguchi, était fournie. Et que dans Bande dessinée, 1964-2024, qui ouvrira à la fin du mois prochain au Centre Pompidou, il y aura du son dans la salle consacrée aux adaptations d’œuvres littéraires, en l’espèce une création sonore conçue par l’IRCAM à partir d’extraits des œuvres transposées. Quant aux « espaces de lecture » dans lesquels les visiteurs peuvent s’installer pour lire ou consulter les œuvres dont des fragments sont exposés, bien des expositions sur lesquelles j’ai travaillé en ont proposé (Méon a l’air de croire que c’était une spécificité du musée d’Angoulême, qui vient d’être démonté dans cette configuration, alors qu’il n’y a rien de plus courant).

C’est, je le répète, une tout autre question que celle du lettrage, et je ne vois pas en quoi l’exposition en réprimerait les qualités sensibles et les enjeux stylistiques. Sur une planche qui comprend du texte lettré à la main, la graphie de la lettre se laisse apprécier aussi bien que le trait du dessinateur, et c’est un tout indissociable qui est exposé.

(Au passage, si je ne parle pas du lettrage dans mon article « style » du Bouquin de la bande dessinée, comme Jean-Matthieu Méon me le reproche, c’est tout simplement parce que ce même livre comprend un article entier consacré à cette seule question, et que j’avais délégué à Laurent Gerbier le soin de la traiter.)

Je regrette que Jean-Matthieu Méon, que j’ai connu mieux inspiré, ait présenté des vues partiales sur un sujet qui manifestement ne lui est pas familier, sur la base de questions mal posées et d’un corpus bien trop étroit et non représentatif.

[image du bandeau : détail de la couverture du catalogue de l’exposition « Bande dessinée et art contemporain, la nouvelle scène de l’égalité », Biennale du Havre 2010]