L’anthologie que l’on m’a recommandée pour découvrir le travail du mangaka Inio Asano comporte douze histoires, dont la publication dans divers magazines japonais s’est échelonnée de 2010 (Asano avait alors trente ans) à 2018. Si plusieurs de ces récits sont intéressants à différents titres, mon attention a été particulièrement requise par Un homme doux, douze pages reprises à trois endroits différents du recueil, dans trois versions différentes.

On pourrait le résumer comme l’histoire d’une valse-hésitation sentimentale entre une jeune employée de bureau et un jeune homme. Tous deux semblent à peine sortis de l’adolescence. Il vient l’attendre à la sortie de la supérette où elle fait ses courses, propose de porter ses paquets, ce qu’elle refuse. On apprend que lors d’une soirée, elle avait exprimé le souhait de sortir avec lui, mais elle lui demande d’oublier ce moment d’égarement. On la sent timide, sur la défensive, quoiqu’attirée par lui. Quand il lui dit que, s’il veut la délester de ses achats, c’est tout simplement pour pouvoir lui tenir la main, elle est tout d’abord interdite mais la dernière page les montre se dirigeant vers chez elle, main dans la main.

On pourrait le résumer comme l’histoire d’une valse-hésitation sentimentale entre une jeune employée de bureau et un jeune homme. Tous deux semblent à peine sortis de l’adolescence. Il vient l’attendre à la sortie de la supérette où elle fait ses courses, propose de porter ses paquets, ce qu’elle refuse. On apprend que lors d’une soirée, elle avait exprimé le souhait de sortir avec lui, mais elle lui demande d’oublier ce moment d’égarement. On la sent timide, sur la défensive, quoiqu’attirée par lui. Quand il lui dit que, s’il veut la délester de ses achats, c’est tout simplement pour pouvoir lui tenir la main, elle est tout d’abord interdite mais la dernière page les montre se dirigeant vers chez elle, main dans la main.

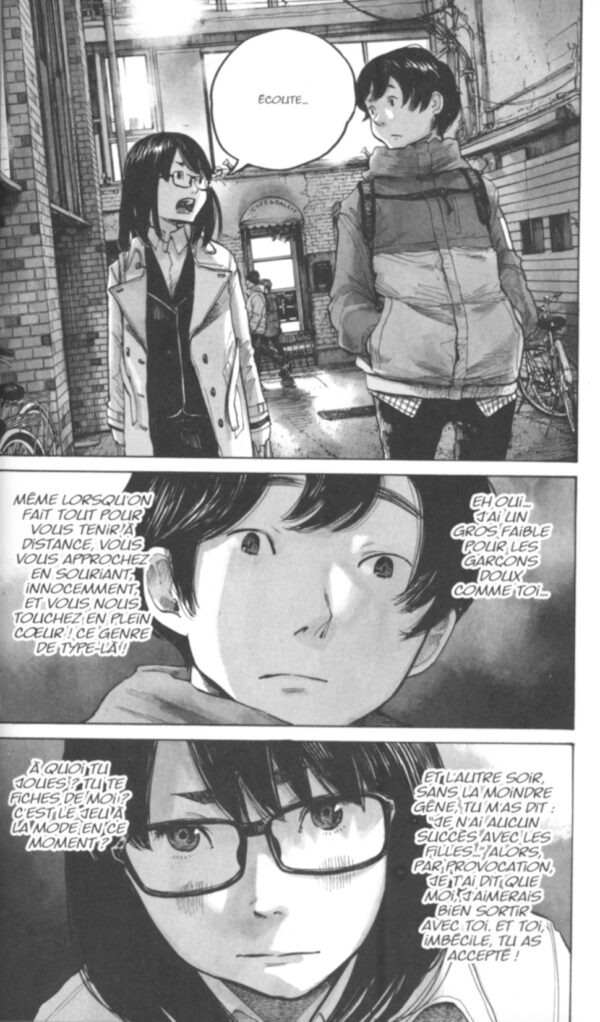

La première des trois versions est contée de façon neutre, d’un point de vue extérieur. La deuxième a pour sous-titre (dans la tête de la fille douce). Elle se distingue de la première par l’ajout de quelque vingt-deux fragments de texte donnant accès à ses pensées à elle (par exemple : « Au plus profond de moi je voudrais me relâcher et être traitée comme une princesse par un homme »). La troisième, (dans la tête de l’homme doux), à l’introduction de vingt-sept bribes de ses pensées à lui (par exemple : « Je l’avais toujours admirée secrètement »). Ainsi, parce qu’ils endossent à tour de rôle la fonction de narrateur, l’on a successivement accès à ce que l’un et l’autre des protagonistes garde pour lui/elle, ressent sans oser l’exprimer ou vouloir le partager.

Les commentaires que l’on peut lire ici ou là sur cette histoire psychologisent le procédé. « Un excellent moyen de montrer à quel point il peut être compliqué de deviner et de cerner la pensée humaine », lit-on sur Manga-news. Tandis que Mangabulle retient que « selon nos sentiments, notre histoire propre, une situation n’est jamais interprétée de la même façon par ses différents acteurs. » Sans doute, mais ce sont des enseignements bien banals, des évidences qui ne donnent pas matière à discussion, et pour ma part ce n’est pas cette dimension-là qui m’a intéressé.

Les bribes de pensée ou de monologue intérieur introduites dans les versions deux ou trois ne viennent pas seulement se rajouter au dialogue : elles prennent place, dans leur quasi-totalité, dans des cases précédemment muettes. En effet, la première version en compte beaucoup : vingt-et-une vignettes laissant le dessin s’exprimer, sans qu’aucun mot soit échangé. Presque deux par page, donc, en moyenne. Pour cette raison, la version qui a plus particulièrement retenu mon attention est plutôt la première. Je me suis demandé si ces moments de silence nous apparaissaient comme des « blancs » en attente d’être remplis. La réponse, selon moi, est non : je ne ressens aucune sensation de manque, je mets les images muettes au crédit d’une esthétique de la réticence, et sur le compte de la pudeur et de la gêne des personnages.

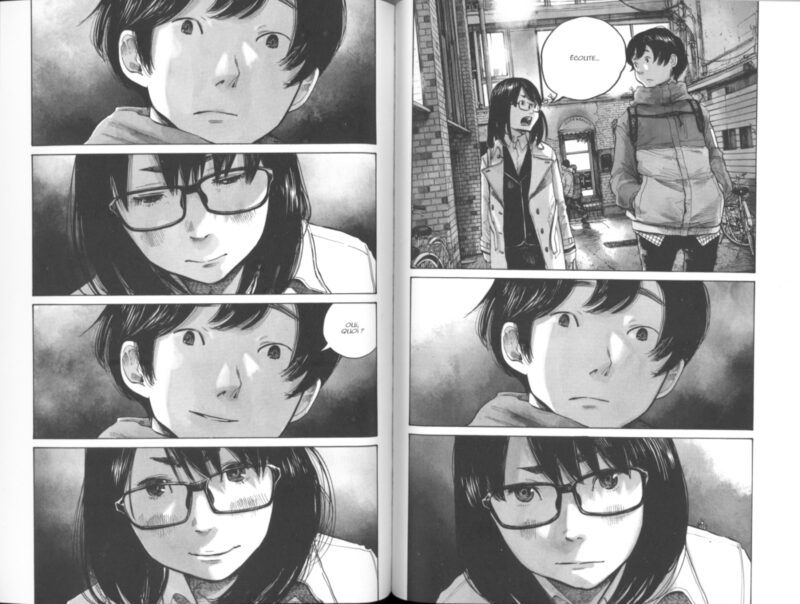

« Un homme doux », pages 6 et 7 – © Kana

Le passage le plus frappant à cet égard est bien sûr la double page 6-7, au mitan du récit, composée d’une suite de sept images horizontales dont six consistent en plan très rapprochés, tantôt sur lui, tantôt sur elle, et cinq sont muettes. « Écoute… », dit la jeune femme, qui échoue, ensuite, à verbaliser ce qu’elle voudrait dire à son chevalier servant. Le lecteur n’a aucun mal à comprendre les tenants et aboutissants de la situation, et pourquoi l’héroïne se trouve bloquée dans son aveu. À la page 8, renonçant à parler, elle dépose un baiser sur ses lèvres. Ainsi, cette plage de silence est un moment de suspens avant que l’histoire ne bascule dans le sens d’un rapprochement. Elle constitue, à mon sens, le moment le plus intéressant de cette histoire par ailleurs assez ténue, sinon mièvre, parce qu’elle appelle notre participation active : dans les yeux de la fille, dans ceux du garçon, attentifs aux moindres variations d’expression, nous cherchons à lire ce qu’ils éprouvent et nous leur prêtons les mots qui leur font défaut. En comparaison, les versions deux et trois paraissent exagérément bavardes, et nous touchent moins.

Autre version de la page 6 : dans la tête de la jeune femme

Dans la série la plus connue d’Asano, Bonne nuit Punpun (Kana, 13 volumes entre 2012 et 2014), le héros, un élève de primaire excessivement timide, est représenté tel un petit oiseau schématique au milieu de collégiens et d’adultes dessinés, eux, avec le plus grand réalisme coutumier à l’artiste. Ce qui lui confère, là encore, une opacité, qui métaphorise sa crainte de ne pas être compris. Une sorte de silence de la représentation qui, somme toute, répond au silence des mots dans Un homme doux.

[ Inio Asano, Anthology, Kana, 2020 et 2024 ; ISBN 978-2-5050-83030 ]