Le nouveau manga de Taiyô Matsumoto, dont le tome 1 (sur trois annoncés) a paru en novembre, a pour protagoniste un personnage typique de l’édition japonaise : un tantô. Le tantô, comme ne l’ignorent plus les amateurs, est cette personne qui, pour le compte de l’éditeur, accompagne quelques mangakas dans leur processus de création, veillant à ce que les délais de livraison des planches soient tenus mais intervenant aussi dans la conception et/ou l’évolution des histoires. Son rôle varie selon le degré de confiance noué avec l’artiste, dont il est à la fois le conseiller et le confident.

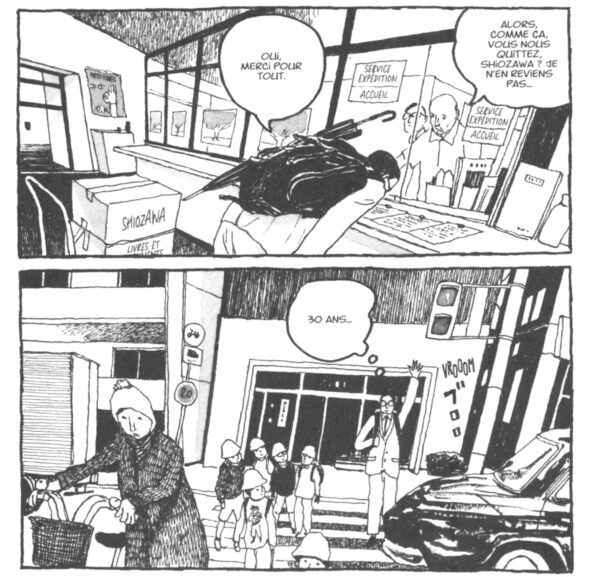

Shiozawa, donc, est un tantô, qui, dès les premières pages de Tokyo, ces jours-ci, donne sa démission. Ses proches supposent que cette décision est motivée par l’échec d’un magazine dont il était responsable, mais on devine qu’elle répond plutôt à une profonde lassitude à l’endroit du « système ». Dans les chapitres suivants, on le voit renouer avec quelques mangakas, hommes et femmes, avec lesquels il a eu l’occasion de travailler, parfois il y a longtemps, et vers la fin du tome 1, il prend la décision de revenir dans le métier, mais comme éditeur indépendant, qui réunirait dans une nouvelle publication les auteurs qu’il admire le plus, sans « objectif d’en faire une activité lucrative ».

Détail de la page 11 – © KANA (DARGAUD-LOMBARD s.a.) 2024

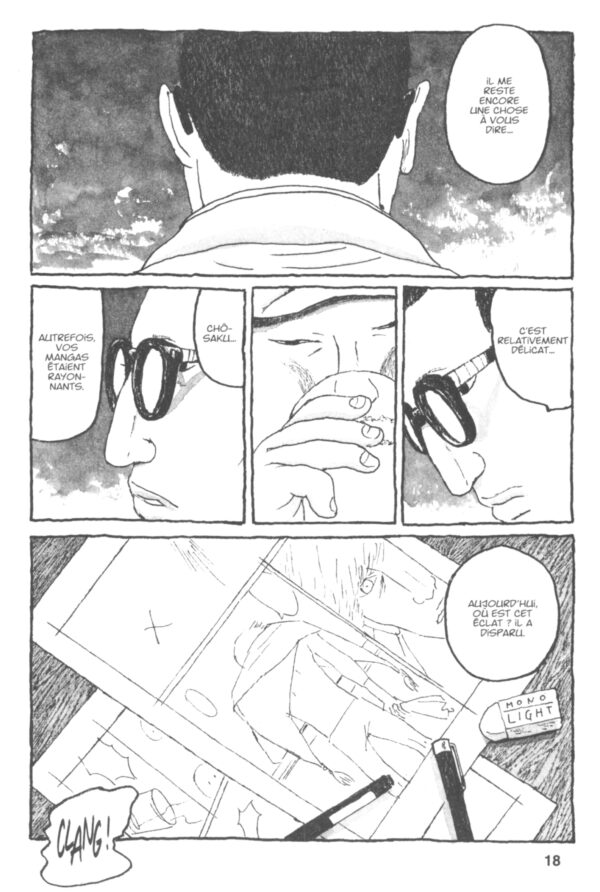

Cette dernière œuvre de Matsumoto intéressera tous ceux qui ont eux-mêmes une connaissance intime des rouages de l’édition. La grande question qui la traverse est de savoir s’il faut se laisser guider par l’art ou par le commerce, écouter son désir ou s’efforcer de plaire au marché, aux éditeurs et aux lecteurs. D’un intérêt particulier sont les séquences où Shiozawa, découvrant un manuscrit, développe en son for intérieur les critiques qu’il lui inspire : « [Aoki a] choisi d’utiliser un narrateur… Je lui avais pourtant déconseillé de se servir de ce procédé. Je comprends toute l’admiration qu’il porte à Tsuge, mais… Aoki ne maîtrise pas assez le verbe, et il s’en sert pour expliquer tout ce qu’il a la flemme de mettre en scène… L’usage excessif du retour en arrière pour revenir à la situation initiale est un des tics narratifs lorsqu’il manque de confiance… », etc. (p. 52-53)

Shiozawa est apprécié et respecté par les dessinateurs avec lesquels il travaille parce qu’il a une passion sincère pour les mangas et parce qu’il leur tient un langage de vérité.

À la fin de ce tome inaugural, la seule question posée est de savoir si notre ex-tantô réussira à concrétiser son rêve d’éditeur. Il faut admettre que c’est un suspense assez mince, et un enjeu dramatique peu ordinaire. Nul doute que Matsumoto met à ici à profit sa connaissance du milieu et que les mangakas qu’il représente s’inspirent de modèles réels. Bien entendu aucun de leurs noms n’a de correspondance dans la réalité (Matsumoto donne à l’un d’eux le nom d’Arashiyama, qui est celui d’un fameux observatoire offrant une vue très prisée des touristes).

Page 18 – © KANA (DARGAUD-LOMBARD s.a.) 2024

Sur le plan de la forme, je relève plusieurs traits qui sont de nature à déconcerter le lecteur. Tout d’abord l’aspect impassible, impénétrable du personnage principal, dont le visage ne marque aucune émotion, bouche serrée, regard inexpressif. En second lieu le fait que les onomatopées ont été traduites en partie, mais pas toutes. Enfin et surtout, l’existence de nombreuses images que je ne peux qualifier que d’adventices, car elles viennent « remplir la tapisserie » tout en étant étrangères au cours de l’action, rendant quelquefois le découpage confus. Pour autant que je puisse en juger, elles sont motivées par la volonté de donner à percevoir l’épaisseur et la complexité du monde. C’était aussi, si je ne m’abuse, très exactement l’ambition du duo argentin Muñoz & Sampayo, notamment dans les Histoires du Bar à Joe, et les solutions qu’ils mettaient en œuvre me paraissaient plus convaincantes.

[ Taiyô Matsumoto, Tokyo, ces jours-ci, tome 1, Kana, ISBN 978-2-5051-1989-0 ]