Le nombre de bandes dessinées adaptées de romans contemporains ne faiblit pas (voir mon précédent billet https://www.thierry-groensteen.fr/index.php/2024/01/10/quand-le-neuviem…-livres-a-succes/). Manu Larcenet, qui s’était déjà emparé du roman de Philippe Claudel Le Rapport de Brodeck, signe en ce printemps une version dessinée d’un autre roman paru un an avant celui-là, La Route (The Road) de Cormac McCarthy, et l’on peut sans trop s’avancer prédire qu’il s’agira de l’un des grands succès de l’année.

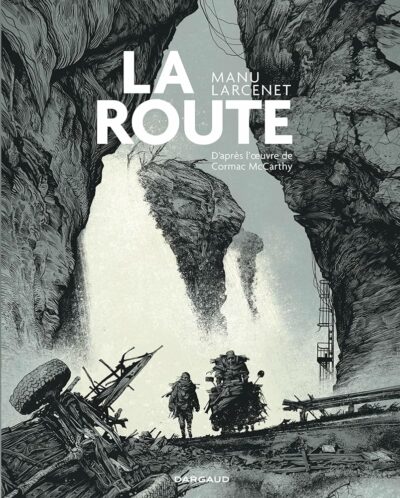

L’album, il est vrai, est de nature à impressionner : 152 planches portées par une virtuosité graphique indiscutable, dans lesquelles l’artiste se repose beaucoup sur l’éloquence des seules images (j’ai compté 37 pages entièrement muettes, soit près d’un quart du total). Ceux qui suivent sa carrière ne peuvent manquer d’être bluffés par la capacité de Larcenet à se réinventer graphiquement : le dessinateur de Blast n’avait pas grand-chose en commun avec celui du Retour à la terre, tandis que Nic Oumouk et Thérapie de groupe partaient encore dans d’autres directions. Ici, il travaille à nouveau l’esthétique du noir et blanc, mais d’une manière entièrement nouvelle : tournant le dos au clair-obscur puissant du Rapport de Brodeck, il creuse la matière, multipliant les traits à la façon d’un graveur, et adoucit le contraste binaire par une gamme de gris colorés – le gris étant, par excellence, la couleur de la suie qui, chez McCarthy, recouvre tout. (Une belle trouvaille est d’avoir réservé la couleur pour les emballages de denrées alimentaires trouvées par les protagonistes affamés, mais il s’agit de couleurs fanées car ces sachets en plastique et ces canettes, devenus rares et précieux, sont les derniers témoins de la société d’abondance qui exista et qui a disparu.)

On connaît l’argument de ce roman devenu culte, déjà porté au cinéma en 2009 par John Hillcoat : dans un monde ravagé par une apocalypse de nature non précisée (mais on pense à un hiver nucléaire), un père tente de protéger son fils. Le récit les suit avançant sans trêve le long de routes désertes, au milieu des ruines, poussant un chariot de supermarché contenant tout ce qui leur reste, chaque rencontre étant susceptible de compromettre leur survie, car certaines bandes de survivants pratiquent le meurtre et le cannibalisme.

Le genre post-apocalyptique a trouvé dans la bande dessinée une terre d’élection, de Simon du fleuve, Jeremiah et Ardeur jusqu’au Transperceneige et à La Terre des fils. Franck Thibault en a brossé un bon tableau d’ensemble dans sa contribution au volume collectif dirigé par Christos Nikou Imaginaires postapocalyptiques : comment penser l’après (Université Grenoble Alpes, 2021 ; cf. pages 131 à 172). Il relève notamment l’importance du blanc et de la neige. La « trilogie Nikopol » de Bilal, Le Transperceneige déjà cité, la série Neige de Gine et Convard, le Monde d’Arkadi de Caza ou encore Période glaciaire de Nicolas de Crécy ont en commun « de se situer dans un univers diégétique hivernal, glacé et glaçant ». L’auteur voit un point d’origine dans Tintin au Tibet, où la survie de Tchang, unique rescapé d’un crash d’avion qui, selon lui, représenterait la fin du monde, ne tient « qu’à une mise en question de l’humanité ». Chez Larcenet, il ne neige pas avant la page 76, et l’enneigement des paysages ne dure guère ; il n’est pas déterminant. Le dessinateur a d’ailleurs éliminé un épisode qui se trouve dans les premières pages du roman (avant la scène de la cascade), au cours duquel les deux protagonistes escaladent une montagne et franchissent un col enneigé. Peut-être pour ne pas répéter Brodeck, où le village était longtemps recouvert d’une chape immaculée.

Thibaut commente également le fait que la bande dessinée comme le cinéma se plaît à montrer les vestiges de la civilisation, renouvelant ainsi « la fascination romantique pour les ruines ». Et de rappeler que, dès 1968, « Christin et Mézières proposent dans La Cité des eaux mouvantesune image similaire à celle exposée, la même année, par Franklin Schaffner dans sa Planète des singes : la ruine de la statue de la Liberté comme métaphore de l’effrondrement de la civilisation, véritable automne de l’humanité. » La mise en scène des ruines signifie aussi, pointe-t-il, « les dégâts provoqués par l’hubris technologique ». Les ruines abondent dans La Route et, s’il ne représente aucun monument identifiable qui inscrirait la fable dans un espace géographique repérable, il faut admettre que Larcenet s’y entend à leur prêter une grande puissance évocatrice et, osons le mot, une poésie pas si éloignée de celle que l’on peut trouver à certains sites d’archéologie industrielle. (À cet égard, il est intéressant de comparer son travail aux belles pages similaires que signe Guillaume Trouillard dans son Aquaviva.)

Détail de la page 17 – © Dargaud

Mais au délabrement du bâti répond celui des corps. Et c’est là que, pour ma part, je touche au point qui m’inspire de nettes réserves. En effet, les images de corps décharnés ou suppliciés (sans parler des cadavres) sont nombreuses, insistantes (voir notamment les pages 43, 69, 75, 86, 112, 123 et 127) et démonstratives. Certaines images de La Route paraissent sorties de l’imagerie du film d’horreur ; elles rappellent surtout les témoignages les plus terribles de l’univers concentrationnaire. Si l’on se souvient que Le Rapport de Brodeck est déjà l’histoire d’un survivant des camps de la mort et que l’ouvrage abondait en vues explicites de la barbarie la plus extrême, on est en droit de se demander les raisons pour lesquelles Larcenet paraît hanté par cet imaginaire de la souffrance et de la mort, ce qui l’y aspire avec une telle force. Et de penser que son obstination à nous mettre certaines images sous les yeux ne va pas sans complaisance.

La litote, la suggestion ne sont pas son fort. Sans doute, on peut lire dans La Route des lignes telles que : « Partout les corps momifiés. La chair fendue le long des os, les ligaments desséchés réduits à l’état de lanières et tendus comme du fil de fer. Leurs visages de drap bouilli ratatinés et rétrécis comme jadis les trolls des marais, les palissades jaunies de leurs dents » (pp. 28-29 de l’édition « Points ») ; mais c’est une chose d’écrire ces mots, c’en est une autre de les convertir en dessins d’une précision chirurgicale.

Avoir jeté son dévolu sur La Route après avoir déjà adapté Le Rapport de Brodeck témoigne d’une singulière persistance. En vérité, le nouvel album tout entier paraît n’être qu’une extension des pages 23 à 29 de Brodeck, tome 1. Larcenet n’a pas dévié de sa route.

Une dernière remarque : le dossier de presse parle d’une adaptation « d’une fidélité totale ». Appréciation reprise par nombre de journalistes, par exemple Éric Libiot dans Lire Magazine : « Manu Larcenet ne fait pas le malin et colle au récit de McCarthy ». Or ce n’est pas tout à fait vrai. Le dessinateur s’est écarté du roman en différents points (j’ai déjà signalé plus haut l’omission de l’épisode de la montagne) et surtout en ceci que, chez McCarthy, le père s’évadait mentalement de sa condition de survivant de deux manières : par le souvenir et par le rêve. La bande dessinée n’a conservé aucun de ces passages, resserrant implacablement le récit sur un hic et nunc sans échappatoire.