Bodies est une série créée par Paul Tomalin, diffusée à partir du 19 octobre 2023 sur Netflix. Ambitieuse et convaincante pour Le Monde, ratée pour Libération, elle a en tout cas rencontré un grand succès et certains la considèrent même comme culte. Elle est adaptée du roman graphique éponyme, conçu et écrit par le Britannique Si Spencer (1961-2021), publié par DC Comics en 2014-2015 en huit fascicules, puis en volume. Cette bande dessinée n’est pas traduite en français, et il m’est assez facile d’en imaginer les raisons : les quatre dessinateurs qui se sont partagés les chapitres sont, selon moi, particulièrement médiocres (nommons-les néanmoins : ce sont Dean Ormston, Phil Winslade, Meghan Hetrick et Tula Lotay).

Quatre dessinateurs, parce que l’intrigue se passe à Londres à quatre époques différentes, s’étalant sur plus d’un siècle et demi. À chaque époque, un détective enquête sur ce qui semble être le même meurtre, survenu dans la même rue de Whitechapel, Longharvest Lane. Ils découvriront peu à peu ces connections et comprendront qu’ils sont pris dans une boucle temporelle impliquant la répétition de la même séquence d’événements.

Dans la version comics, plusieurs éléments donnent à penser que Si Spencer a délibérément semé quelques références à l’œuvre de son compatriote Alan Moore, ce qui n’est pas surprenant tant celui-ci a marqué l’histoire du comic book. Whitechapel, fameux quartier de l’East End, fut évidemment le théâtre des crimes de Jack l’éventreur (et l’époque la plus reculée de Bodies est contemporaine de ceux-ci), auquel Moore a consacré l’une de ses œuvres maîtresses, From Hell. Par ailleurs, la manipulation de la temporalité était une des caractéristiques de Watchmen. À l’uchronie moorienne répond ici le mélange des époques.

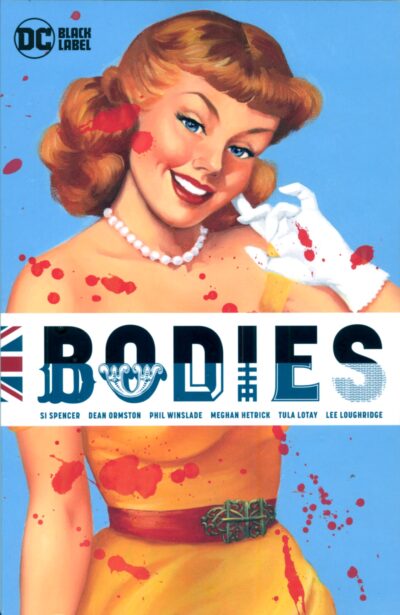

Couverture par Fiona Stephenson

Curieusement, cette référence est encore beaucoup plus appuyée dans la série Netflix. Le point sur lequel elle s’affranchit le plus nettement de l’œuvre source est tout simplement l’invention du personnage d’Elias Mannix, le « méchant », qui n’existe pas dans la bande dessinée (ce qui est difficile à croire quand on découvre la série avant d’avoir lu le roman graphique, comme ce fut mon cas, tant il en structure l’intrigue). Et ce dernier ressemble beaucoup à Ozymandias (alias Adrian Veidt), en ceci que l’un comme l’autre « sacrifient » des centaines de milliers d’innocents au nom d’un impératif supérieur.

La perversité du scénario de Bodies est que, en vertu de la boucle temporelle instaurée par Mannix, cet holocauste est appelé à se reproduire. Les derniers épisodes de la série prennent donc la forme d’une course contre la montre pour empêcher Mannix de rééditer son geste en l’en dissuadant – par des arguments où son sort personnel intervient à égalité avec celui de la population londonienne. Là encore, le ressort dramatique n’est pas sans analogie avec celui de Watchmen, où Rorschach et le Hibou tentaient d’arriver à temps pour se mettre en travers des desseins d’Ozymandias.

Et (pardon de spoiler la conclusion de la série ; ne lisez pas ce qui suit si vous comptez la regarder) ce qu’il y a de remarquable, c’est que cela marche. In fine Elias Mannix ouvre les yeux et change d’avis, mettant un terme à l’engrenage fatal. Bodies propose un cas rarissime dans la fiction : celui d’un méchant repenti. C’est peut-être là ce qui, à mes yeux, fait l’intérêt supérieur de la série.

Une dernière question pourrait venir à l’esprit : est-il possible de voir une analogie entre le fait que la bande dessinée mobilisait quatre dessinateurs et le fait que la série, de son côté, a eu recours à deux réalisateurs (l’Allemand Marco Kreutzpaintner pour les quatre premiers épisodes, puis la Chinoise Haolu Wang) ? Il est patent que l’alternance entre quatre styles graphiques aux singularités accusées donnait à la bande dessinée un aspect patchwork, alors que seul un œil très exercé pourrait déceler le changement de réalisateur au milieu de la saison. Sans doute les contraintes et les cahiers des charges des deux œuvres étaient-ils différents à cet égard, l’une jouant de la polygraphie, l’autre s’efforçant à l’homogénéité. Il n’en reste pas moins que la comparaison souligne, s’il en était besoin, la différence ontologique entre l’image dessinée, nécessairement signée, fondée sur un trait idiomatique (pour reprendre une expression de Derrida), et l’image filmique dont les partis pris formels tendent à être occultés au profit du référent.